Среди большого разнообразия грибов имеются такие, за которыми не обязательно ходить в лес: достаточно заглянуть в ближайший супермаркет, чтобы практически в любое время года и при всякой погоде вернуться домой с «уловом» свежих грибов. Если раньше это были шампиньоны (чаще всего шампиньон двуспоровый — Agaricus bisporus), то в последние годы к ним добавилась культивируемая вёшенка обыкновенная. Многие покупатели даже не ведают, что этот гриб можно встретить в лесу, правда, чаще всего в «негрибной» сезон — поздней осенью или в начале зимы. О нём, его собратьях и однофамильцах пойдёт речь.

Найти колонию вёшенок для грибника — большая радость: с одного дерева можно набрать целую корзину грибов, пригодных для приготовления любых блюд без предварительного отваривания.

Впервые гриб был описан австрийским ботаником и химиком Николаусом Жакеном в 1774 году во втором томе пятитомника Flora austriaca под именем Agaricus ostreatus. В то время большинство пластинчатых грибов относили к этому роду. В последующем гриб неоднократно переименовывали, перенося из одного семейства в другое, а современное имя вёшенке присвоил немецкий миколог Пауль Куммер в 1871 году в книге Der Führer in die Pilzkunde.

В настоящее время вёшенка обыкновенная относится к семейству Плевротовые, или Вёшенковые (Pleurotaceae). Род Вёшенка (Pleurotus) включает, по последним оценкам, около 30 видов*, большая часть которых произрастает в Северном полушарии, в том числе и на территории России. С латыни название рода на русский язык можно перевести буквально как «ухо на боку», от греческих слов через латынь πλϵυρα (pleur-) — бок и ωτος (oto-) — ухо. Действительно, уховидные плодовые тела вёшенковых располагаются боком к субстрату. Русское название «вёшенка» происходит от старорусского слова висѣти, так как эти грибы как будто «висят» на стволах деревьев. Примечательно, что за Уралом устричный гриб именуют вешо́нкой, в средней полосе России в подавляющем большинстве случаев ве́шенкой, а не вёшенкой.

* Из-за высокой фенотипической изменчивости и широкого ареала произрастания классификация видов в пределах рода весьма затруднена, поэтому таксономия гриба, скорее всего, ещё не раз будет уточняться.

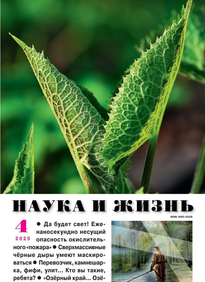

Вёшенка обыкновенная — наиболее известный представитель рода. Она распространена по всей территории России (кроме Крайнего Севера): в европейской части, в Крыму, на Кавказе, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Её можно встретить в лиственных и смешанных лесах, нередко в парках и скверах на ослабленной или мёртвой древесине лиственных пород, особенно на пнях и отмерших деревьях осины, тополя, ивы, берёзы, дуба, бука и других. Автор неоднократно собирал вёшенку в заброшенном саду на старых погибающих яблонях. В природе она питается разложением отмерших частей растения — целлюлозы и лигнина. При этом ферментативный комплекс вёшенки (лакказа, фенолоксидаза, пероксидаза и др.) позволяет в качестве пищи в большей степени использовать лигнин и в меньшей мере целлюлозу. Вот почему иногда на одном и том же субстрате (пеньке, валеже или дереве) рядом с вёшенкой обыкновенной могут расти грибы из другого семейства, например, чешуйчатка разрушающая (Pholiota destruens), которая питается в основном целлюлозой.

Плодовые тела обычно появляются во второй половине сентября и плодоносят до морозов. В отдельные годы их можно обнаружить на «своих грядках» и весной, в первой половине мая. Гриб успешно культивируют в промышленных масштабах на специально подготовленных субстратах (солома, отходы древесины, подсолнечная лузга и т. д.). По объёму производства вёшенка занимает второе место в мире после культивируемого шампиньона.

Шляпка у гриба мясистая, округлая, сначала выпуклая, потом распростёртая, эксцентрично-воронковидная или языковидная, у молодых плодовых тел с завёрнутым краем, гладкая, иногда с матовым налётом, от 5 до 30 см в диаметре. Цвет шляпки может быть разным: от тёмно-серого с фиолетовым оттенком до светло-орехового и даже беловатого, но чаще мышино-серого. Автору встречались вёшенки с пепельно-серой и тёмно-бурой окраской шляпок, которые росли одновременно с двух сторон на осиновом пне.

Пластинки белые или цвета слоновой кости, с возрастом желтеющие, нисходящие, широкие, редкие, ближе к ножке с перемычками между ними. Мякоть белая, плотная, у старых грибов упругая, с нежным грибным запахом и приятным вкусом. Ножка боковая, короткая, до 5 см длиной и до 3 см толщиной, цилиндрическая, сплошная, белая, гладкая, иногда при основании немного войлочная. Нередко ножка может отсутствовать, тогда гриб напоминает створку раковины.

Молодые вёшенки очень вкусны, хотя долгое время преобладало мнение, что грибы не слишком питательны. Ещё какие-то три десятка лет назад грибники обходили этот гриб стороной, в книги и брошюры по сбору грибов его практически не включали или упоминали вскользь. Так, в книге «Третья охота» Владимира Солоухина вёшенка обыкновенная попала лишь в перечень съедобных грибов, малоизвестных среднему грибнику*. Да и у Дмитрия Зуева в когда-то известных «Дарах русского леса» о вёшенке обыкновенной говорится обиняком**.

* Солоухин Владимир. Третья охота // Наука и жизнь. 1967. № 5. С. 104.

** Зуев Д. П. Дары русского леса. Изд. 2-е, доп. — М.: Лесн. пром-ть, 1966. С. 75—76.

Вёшенка обыкновенная по хозяйственной ценности хоть и отнесена к четвёртой категории***, вполне хороша хоть в жареном виде, хоть в супах. Она пригодна в качестве начинки для пирогов, пельменей, кундюмов и грибной икры. Её также сушат, маринуют и солят (горячим способом). Для кулинарных целей лучше использовать молодые плодовые тела (до 7—10 см).

*** Васильков Б. П. Съедобные и ядовитые грибы средней полосы европейской части России: Определитель. СПб.: Наука, 1995. 189 с.

В настоящее время установлено, что вёшенка обыкновенная при правильном приготовлении не только вкусный, но и весьма полезный продукт. Она содержит все восемь незаменимых аминокислот (что важно для вегетарианцев и веганов) и водорастворимые витамины группы B. Наиболее важные из них тиамин (витамин B1), рибофлавин (витамин B2), пиридоксин (витамин B6) и кобаламин (витамин B12), которые предотвращают ряд заболеваний. Витамина B1 в вёшенке содержится в 10 раз больше, чем в лисичке настоящей, а рибофлавина — в 1,5 раза больше. В ней также обнаружены аналоги аскорбиновой кислоты (витамина C) — эритроаскорбиновая кислота, 6-деоксиаскорбиновая кислота и связанные гликозиды. В одном килограмме грибов содержится от 20 до 90 мг веществ, превращающихся в аскорбиновую кислоту.

Рассказ о вёшенке обыкновенной будет неполным, если не сообщить, что её относят к так называемым грибам-нематофагам — к особой группе хищных грибов, для которых мельчайшие круглые черви (нематоды) — излюбленная добыча. Питаясь ими, гриб обеспечивает себя азотом. Установлено, что на гифах гриба выступают крошечные капельки яда (летучий кетон, 3-октанол). Яд нарушает целостность клеточной мембраны нематод и в течение 30 секунд парализует червя. После этого гифа врастает в нематоду и с помощью эффективных ферментов переваривает её изнутри за сутки. Также для ловли крошечных нематод вёшенка использует самозатягивающиеся петли типа «лассо» диаметром от 0,02 до 0,10 мм.

Если плодоношение вёшенки устричной приходится на осень, то вёшенка лёгочная (P. pulmonarius) образует плодовые тела в более тёплое время, в июне—сентябре. Впервые этот вид был описан в 1821 году шведским ботаником Элиасом Магнусом Фрисом как Agaricus pulmonarius. Своё современное название он получил в работе французского миколога Люсьена Келе, опубликованной в 1821 году. Латинское слово pulmonarius означает целительный для лёгких, а в переносном значении — рыхлый, мягкий. В Великобритании этот гриб именуют индийской устрицей (indian oyster), итальянской устрицей (italian oyster), грибом-фениксом (phoenix mushroom). В Германии вёшенку лёгочную называют вёшенкой ложкообразной (Löffelförmiger Seitling) или летней вёшенкой (Sommeraustern-Seitling).

В Нидерландах и Швеции её по цвету плодовых тел зовут бледной вёшенкой (bleke oesterzwam и blek ostronmussling соответственно).

Чаще всего вёшенка лёгочная (её еще именуют вёшенкой обильной либо плевротом обильным) растёт на берёзах, липах, осинах. Шляпки у неё выпукло-распростёртые или языковидные, гладкие, с матовым налётом, палевого, беловатого цвета, от 4 до 9 см в диаметре (поэтому бытует ещё одно название — вёшенка беловатая). Край шляпки у неё тонкий, зачастую надтреснутый, загнут вниз. Пластинки нисходящие, частые, средней ширины, белые или цвета слоновой кости, с возрастом слегка желтеющие. Мякоть белая или чуть желтоватая, плотная, упругая, с нежным грибным запахом и приятным вкусом. Ножка короткая, войлочно-опушённая. Нередко она может отсутствовать, тогда гриб напоминает створку раковины.

Следует добавить, что вёшенку лёгочную как теплолюбивый вид культивируют в Европе и Северной Америке в бо́льшей мере, чем устричный гриб.

У вёшенки рожковидной (P. cornucopiae) шляпка сначала выпуклая, с загнутыми вниз краями и матовым налётом, потом эксцентрично-воронковидная, с волнистыми, поднятыми вверх краями, от 3 до 12 см в диаметре. Цвет шляпки белёсый, палевый, ореховый или кремово-бурый, с возрастом выцветающий. Кожица тонкая, у старых грибов гладкая. Основания плодовых тел сросшиеся. Пластинки тонкие, нисходящие почти до низа ножки, переходят в рёбра и образуют перемычки. Они широкие, редкие, белые или цвета слоновой кости, с возрастом желтеющие. Мякоть белая, мягкая, у старых грибов упругая, волокнистая, с мучным запахом и вкусом. Ножка хорошо заметная, 2—7 см высотой, 1,5—2 см толщиной, боковая, цилиндрическая, сплошная, белая или сероватая, гладкая, иногда при основании немного волосистая или войлочная.

Гриб впервые описан в 1793 году французским врачом и микологом Жан-Жаком Поле (автором термина «микология») как Fungus cornucopiae, а современным названием гриб обязан француз-скому микологу и натуралисту Люсьену Келе и его публикации 1883 года Association française pour l’avancement des sciences. Видовое латинское название cornucopiae означает рожковидный или в форме рога (cornu — рог).

Вёшенка рожковидная относится к съедобным грибам четвёртой категории, молодые плодовые тела достаточно вкусны, пригодны для приготовления любых блюд без предварительного отваривания. Гриб распространён по всей территории России (кроме Крайнего Севера) и плодоносит в июле—сентябре.

Вёшенка дубовая (P. dryinus) в отличие от своих сестёр растёт одиночно либо небольшими группами, чаще всего на мёртвой древесине дубов и вязов с середины июля по октябрь. Гриб распространён в лесах России в зоне произрастания дубов, вязов, лип, но всюду достаточно редок. У него шляпка до 15 см в диаметре, белого цвета, в старости с кремовым оттенком, хлопьевидно-чешуйчатая. Пластинки белые, нисходящие на ножку. Ножка до 10 см длиной, цилиндрическая, эксцентрическая или боковая. Мякоть белая, жёсткая, с приятным кисловатым запахом. Вёшенка дубовая, как и другие виды настоящих вёшенок, съедобна.

Вид был впервые описан нидерландским ботаником Кристианом Хендриком Персоном в 1800 году как Agaricus dryinus. Современное название было дано в 1871 году немецким микологом Паулем Куммером. Видовое латинское название dryinus происходит от греческого слова δρυς (drys) — дуб и переводится на русский язык как «дубовая».

На вёшенку дубовую похожа вёшенка покрытая (P. calyptratus), известная также как вёшенка зачехлённая. Она редко попадается на глаза грибникам, так как внешне похожа на небольшой трутовик. Цвет её шляпки варьирует от серо-стального до коричневато-серого и даже тёмно-коричневого, а размер достигает величины 8—12 см. Сначала она похожа на почку, позже принимает веерообразную форму. Края шляпки завёрнуты вниз. Снизу пластинчатый спороносный слой изначально закрыт довольно толстой плёнкой-покрывалом светлого цвета, которая в процессе роста гриба разрывается и остаётся у основания шляпки. Пластинки широкие, расположены веером, желтовато-кожаного цвета. Ножки как таковой нет либо она представляет собой небольшой отросток, которым гриб крепится к субстрату. Мякоть твёрдая, с запахом сырого картофеля, выраженного вкуса не имеет, по своим свойствам напоминают резину. Вёшенка покрытая в отличие от других вёшенок практически несъедобна. Встречается с середины мая до июля, предпочитает сухостойные и упавшие осины.

Впервые гриб был описан в 1857 году шведским ботаником и микологом Адольфом Линбладом как Agaricus calyptratus. С момента описания его не раз переносили из рода в род, из семейства в семейство. Достаточно обратиться к перечню синонимов вида: Armillaria calyptrata, Dendrosarcus calyptratus, Lentodiopsis calyptrata, Tectella calyptrate. Своё современное имя вёшенка покрытая получила в 1887 году благодаря публикации итальянского ботаника и миколога Пьетро-Андреа Саккардо. Видовое латинское название calyptrata переводится как «покрытая».

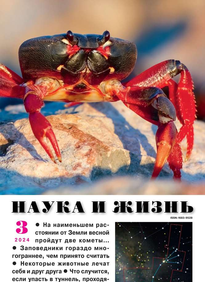

На юге Дальнего Востока России на стволах вязов (ильмов), живых и сухостоях, валеже произрастает вёшенка лимонно-жёлтая, или ильмак (P. citrinopileatus), — один из наиболее распространённых и известных местному населению видов съедобных грибов. Своё название он получил благодаря лимонно-жёлтым шляпкам, которые с возрастом становятся рыжевато-жёлтыми. Примечательно, что англичане называют его golden oyster (золотой устрицей). Второе имя этой вёшенки обязано произрастанию на ильмах. В Японии, как и в Приморском крае России, её именуют ильмовым или вязовым грибом («тамоджитаке»), в Китае — золотисто-гребешковым устричным грибом («цзиньдинцээр»). Латинское видовое название citrinopileatus переводится как лимонно-жёлтая шляпка (citrinus —лимонно-жёлтая + pileus — шляпка). Впервые гриб был описан американским микологом немецкого происхождения Рольфом Зингером в 1943 году и отнесён к роду Вёшенковые.

Вёшенка лимонно-жёлтая растёт сростками на сухостое, валеже и изредка на живых стволах лиственных деревьев — вязах, клёнах, дубах, буках. Плодоносит в июле—октябре. Предпочитает дождливую погоду: в это время отмечается пик её плодоношения. Диаметр шляпок варьирует от 4 до 15 см, у зрелых плодовых тел они воронковидные, с лопастным краем. Пластинки частые, тонкие, глубоко нисходящие на ножку, в молодости беловатые, с возрастом желтеющие.Ножка длинная, эксцент-

ричная, часто изогнутая, сужена к основанию. Мякоть у молодых экземпляров мягкая и сочная, у зрелых — жёстко-волокнистая, беловатого цвета, без выраженного запаха либо с очень слабым ароматом аниса и с мягким мучнистым вкусом.

Гриб, как и другие культивируемые вёшенки, съедобен и обладает теми же питательными и лекарственными качествами. Правда, по вкусу ничем не отличается от вёшенки обыкновенной. Считается деликатесным грибом в Японии и Китае. Нелишне добавить, что в Китае вёшенку лимонно-жёлтую культивируют в бо́льших масштабах, чем вёшенку устричную.

В южных регионах России можно встретить ставшую достаточно редкой из-за распашки степей вёшенку степную, или вёшенку королевскую, степной белый гриб (P. erengii), которая обитает не на деревьях, а в степи на корнях растений семейства Зонтичные (Сельдерейные) из родов Синеголовник (Eryngium), Ферула (Ferula), Гладыш (Laserpitium) и других. Это самый крупный гриб из вёшенок. Шляпки некоторых его экземпляров достигают 30 см и более. Его можно встретить с конца марта по июнь и с сентября по январь в сухой степной и горно-степной местности. Растёт одиночно или малыми группами.

Впервые вёшенку степную описал в 1815 году швейцарский ботаник Огюстен Пирам Декандоль как Agaricus eryngii. Современным наименованием, полученным в 1872 году, вид обязан французскому микологу Люсьену Келе. Латинское слово eryngii означает синеголовник, и полное имя вёшенки степной можно толковать как вёшенка синеголовника, так как первые экземпляры этого гриба находили на растениях из рода Синеголовник (Eryngium sp.).

Степная считается самой вкусной из вёшенок. Как диетический низкокалорийный гриб широко используется в рецептах китайской, корейской, японской и вьетнамской кухонь. В странах Азии (особенно в Китае) его выращивают в промышленных масштабах под коммерческим именем еринги. Правда, плодовые тела культивируемой степной вёшенки внешне не похожи на своих вольных степных братьев. Они напоминают кеглю с небольшой серой шляпкой, в то время как выросшие на воле — это грибы с обликом свинушки с выпуклой или уплощённой шляпкой, часто неправильной формы, цвет которых варьирует от красно-коричневого, серовато-рыжего до грязно-белого.

На Дальнем Востоке России (в Приморском и Хабаровском краях, на юге острова Сахалин), на северной границе своего естественного ареала встречается вёшенка розовая (P. djamor) — обитатель лесов тропических и субтропических регионов. У неё розовая, лососёвая или сёмгово-соломенная окраска плодовых тел, внешне похожих на плодовые тела вёшенки обыкновенной. Не случайно на английском языке гриб называют розовой устрицей (pink oyster mushroom).

Впервые гриб был описан в 1821 году как Agaricus djamor шведским ботаником и микологом Элиасом Магнусом Фрисом с учётом трудов другого учёного — голландского естествоиспытателя немецкого происхождения Георга Румфа. Современное научное название гриб получил в 1959 году в публикации нидерландского миколога Карела Бернарда Будейна в Rumphius Memorial Volume (The fungi in Rumphius’s Herbarium Amboincnsc).

Вид съедобен, выращивается и продаётся во многих странах мира наравне с другими вёшенками. Цвет культивируемых вёшенок более насыщен, чем выросших на воле.

Кроме настоящих вёшенок встречаются грибы внешне на них похожие и в народе именуемые вёшенками. Даже в научно-популярной литературе их зачастую так называют. По сути дела это «реликтовые» названия грибов, как пережиток прошлого, когда они по тем либо другим основаниям причислялись к роду Вёшенковые. Один из подобных грибов — филлотопсис гнездящийся, или вёшенка оранжевая (Phyllotopsis nidulans) из семейства Рядовковые (Tricholomataceae). Впервые этот гриб описан Кристианом Хендриком Персоном в 1798 году как Agaricus nidulans в составе сборного рода пластинчатых грибов. В 1871 году Пауль Куммер перенёс его в род Вёшенковые, или Плевротовые (Pleurotus). Настоящее имя гриб обрёл в 1936 году, когда Рольф Зингер поместил его в отдельный род — Phyllotopsis, название которого происходит от слов phyllon — пластинка, лист и opsis — внешний вид. Видовое название nidulans с латыни переводится как гнездящийся.

Этот гриб встречается в лиственных и смешанных лесах европейской части России, на Урале, в Сибири с сентября по ноябрь, его можно увидеть на валеже, мёртвых и ослабленных деревьях берёз, лип, осин. Как и настоящие вёшенки, эти грибы растут колониями. Плодовые тела сидячие, средних размеров, вееровидной, почковидной, округлой формы. Верхняя часть шляпки покрыта ворсинками, и от этого оранжевая шляпка кажется белёсой. Если взглянуть на плодовые тела вёшенки оранжевой снизу, со стороны гименофора, то они напоминают дольки апельсинов. Край шляпок молодых грибов подвёрнут. Пластинки широкие, жёлто-оранжевые или оранжевые, радиально расходятся от основания. Гриб относят к несъедобным из-за жёсткой консистенции и неприятного вкуса и запаха мякоти. Не случайно в Швеции это гриб называют Stinkmussling — вонючий моллюск, что отражено и в двух его научных названиях-синонимах — Panus foetens и Pocillaria foetens (с латыни слово foetens переводится как вонючий или дурно пахнущий).

Панеллюс поздний (Sarcomyxa serotina) из семейства Саркомиксовые (Sarcomyxaceae) — ещё один гриб, именуемый вёшенкой поздней, вёшенкой осенней, вёшенкой ольховой, вёшенкой зелёной, свинухой ивовой. В Великобритании его называют оливковым устричным грибом (olive oysterling), в Северной Америке — поздним устричным грибом (late fall oyster).

У панеллюса позднего шляпки до 14 см в диаметре, мясистые, уховидные, слабослизистые (желатинозные), в сырую погоду — блестящие, с возрастом и в сухую погоду — слегка бархатистые. Цвет шляпки может быть разным: тёмно-зелёным, желтовато-зелёным, серо-коричневым с лиловатыми, жёлтыми и оливково-зелёными оттенками. Пластинки частые, приросшие или слабонисходящие, бледно-охристые или желтоватые. Мякоть плотная, в дождливую погоду водянистая, с возрастом жёсткая. Она белого или кремового цвета со слабовыраженным запахом и нередко с горьковатым вкусом. Ножка короткая, часто боковая (иногда она отсутствует), от желтоватого до светло-жёлтого цвета, с оливково-коричневыми чешуйками.

Панеллюс поздний встречается в лесной зоне Северного полушария: по всей Европе, в Северной Америке, в Юго-Восточной Азии. Отмечен на юге Австралии. В России произрастает в европейской части, на Кавказе, на Урале, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке. Попадается с середины сентября до снега и морозов в лиственных и смешанных лесах на осинах, дубах, берёзах, ивах, ольхе. Считается съедобным после отваривания.

Следует добавить, что положение панеллюса позднего на уровне рода и семейства чётко не определено. Персон описал его в 1793 году как Agaricus serotinus. Потом длительное время гриб считался одним из видов вёшенок (Pleurotus). Впо-следствии Рольф Зингер отнёс его к роду Гоенбуелия (Hohenbuehelia) семейства Плевротовые. В 1950 году французский миколог Робер Кюнер поместил вёшенку позднюю в род Панеллюс (Panellus) семейства Миценовые (Mycenaceae). До недавнего времени это латинское название гриба чаще всего встречалось в книгах по грибам. В 2019 году венгерский миколог Виктор Папп перенёс этот вид в род Саркомикса (Sarcomyxa) семейства Саркомиксовые (Sarcomyxaceae), вернув грибу название Sarcomyxa serotina, данное в 1891 году финским микологом Петером Адольфом Карстеном.

Название рода происходит от греческих слов (через латынь) σαρκος (sarco) — плоть, мясо и μυξα (myxa) — слизь, так как в дождливую осеннюю пору грибы похожи на слизистую плоть. Видовое название serotina по-русски означает поздний.

В книгах о грибах фигурирует ещё одна вёшенка — вёшенка ильмовая (Hypsizygus ulmarius), или рядовка ильмовая, лиофиллум ильмовый, гипсизигус ильмовый. Впервые этот гриб был описан в 1791 году французским врачом и ботаником Жаном Батистом Франсуа Пьером Бульяром как Agaricus ulmarius. После того как в 1871 году Пауль Куммер выделил род Pleurotus для вёшенок, этот вид получил название Pleurotus ulmarius. В 1938 году французский миколог Робер Кюнер перенёс вёшенку ильмовую в род Лиофиллум (Lyophillum). Однако в 1984 году канадский миколог Скотт Редхед поместил этот вид в род Гипсизигус (Hypsizygus) по экологической принадлежности и морфологическому сходству с другими видами этого рода. Уместно отметить, что название рода складывается из двух частей: hypsi означает высоко (сравните, например, hypsicornus — высоко-

ствольный) и zigus — хомут, иго, что указывает на то, что грибы этого рода можно найти высоко прикреплёнными к дереву-хозяину, чаще на его ранах. Видовое название указывает на принадлежность к вязам, или ильмам (по-латыни — Ulmus L. sp.).

Шляпка у вёшенки ильмовой диаметром от 6 до 15 см, сначала выпуклая, потом выпукло-распростёртая, беловатая, палевая, бледно-жёлто-буроватая. Пластинки частые, приросшие или слегка нисходящие. Ножка длиной до 10 см, центральная или эксцентричная, изогнутая, расширенная к основанию. Мякоть плотная, упругая, с запахом сырости.

Гриб считается съедобным, но низких вкусовых качеств. Встречается не часто и не ежегодно в сентябре и до середины октября в лиственных и смешанных лесах на пнях, валеже и в основании живых деревьев (вяза, берёзы, осины) группой или пучком. Его относят одновременно как к сапротрофам (организмам, которые питаются мёртвыми органическими остатками), так и к паразитам (питание происходит за счёт растения-хозяина), поскольку он растёт и на живых деревьях. Вёшенка ильмовая вызывает бурую гниль, в отличие от вёшенок устричной, лёгочной и рожковидной, которые способствуют развитию белой гнили.

Рассказ о вёшенках можно было бы продолжить, но в качестве заключения и бонуса для читателей приведу несколько кулинарных рецептов с этими великолепными грибами.